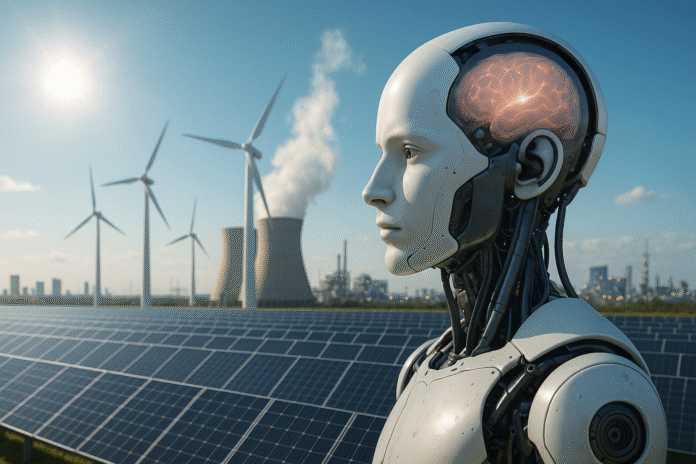

Alors que la France relance massivement le nucléaire et hésite sur l’avenir des renouvelables, une nouvelle vague d’innovations technologiques – de l’IA bio-inspirée aux robots pilotés par des mini-cerveaux humains – s’apprête à bouleverser nos modèles énergétiques et industriels. Des chercheurs chinois en biorobotique, l’industrie mondiale des énergies renouvelables, les décideurs politiques français et européens, et une nouvelle génération de robots hybrides à la frontière du vivant et du numérique, tous participent à cette mutation.

Tandis que la France s’oriente vers une relance sans précédent du nucléaire, en laissant le solaire et l’éolien dans le flou législatif, la scène scientifique mondiale connaît une révolution silencieuse : des laboratoires chinois font interagir des robots avec des « mini-cerveaux » humains cultivés en laboratoire. Cette biorobotique promet de consommer radicalement moins d’énergie que l’IA conventionnelle. En parallèle, 93 % des nouvelles capacités de production électrique mondiales en 2024 sont issues des renouvelables (surtout le solaire), mais la France, marginale au plan mondial, risque de louper le coche.

Été 2025, sur fond de débats parlementaires intenses sur la future trajectoire énergétique française, les innovations biorobotiques s’accélèrent dans les laboratoires asiatiques. Les décisions qui se jouent à Paris – votations sur la programmation pluriannuelle de l’énergie – résonnent à l’international, alors que la Chine, l’UE et les États-Unis dominent le front des renouvelables. Grâce à la synergie entre recherche fondamentale sur les organoïdes neuronaux, IA bio-inspirée, investissements massifs chinois dans le solaire, et opposition politico-industrielle française autour du nucléaire face aux renouvelables, l’écosystème énergétique et industriel se transforme à grande vitesse.

L’urgence climatique exige des sauts de rupture : une industrie consommatrice de moins d’énergie, des réseaux électriques adaptatifs, des usines et robots moins énergivores, et surtout une réflexion éthique sur la frontière homme-machine. La transition énergétique ne sera pas qu’une affaire de mégawatts : c’est tout le paradigme technique et politique qui bascule avec ces technologies de « bioénergie connectée ».

Une dynamique mondiale en faveur du renouvelable

Au niveau mondial, 2024 marque un tournant dans le secteur énergétique. Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), 92,5 % des nouvelles capacités de production électrique installées cette année étaient renouvelables. Trois quarts de cette croissance, soit 270 GW, proviennent du solaire photovoltaïque, la Chine étant à l’origine de 63 % du total (216 GW). L’éolien suit, avec 65 GW, soutenu aussi par la Chine et les États-Unis. L’Afrique subsaharienne reste à la marge (moins de 1 % des ajouts mondiaux).

À l’inverse, la France affiche un bilan modeste : 5 GW de nouvelles installations en 2023 – principalement du solaire (60 %) et de l’éolien –, soit 1 % du total mondial. Ce retard s’inscrit dans un débat politique tendu : le Sénat a voté une relance majeure du nucléaire (14 nouveaux réacteurs EPR2), sans donner de cap strict pour les renouvelables dans la PPE, laissant planer le doute sur la place de ces filières dans la stratégie française.

« 93 % des nouvelles capacités de productions électriques installées en 2024 dans le monde sont des énergies renouvelables », rappelle l’eurodéputé Yannick Jadot, pointant l’écart entre la dynamique internationale et la stratégie nationale française centrée sur le nucléaire.

Le Syndicat des Énergies Renouvelables (SER) alerte : les textes discutés à l’Assemblée pourraient exclure le solaire et l’éolien de la future programmation énergétique, choix qualifié de « négationnisme technologique » par Jules Nyssen, son président. « Dessiner l’avenir énergétique de la France en excluant solaire et éolien est totalement irresponsable… Les conséquences énergétiques comme sociales seront désastreuses », prévient le SER.

En Europe, la pression s’intensifie : l’UE, la Chine et les États-Unis concentrent désormais plus de 80 % des investissements dans le renouvelable. L’industrie française, ses 166 000 emplois et sa compétitivité sont potentiellement en jeu.

Innovation, compétitivité et nouvelles fractures

Face à ce tableau, l’innovation technologique s’impose comme un levier clé : réseaux intelligents pilotés par IA, solutions de stockage décentralisé, capteurs avancés pour l’optimisation du réseau, et convergence bio-numérique. Les conséquences sont multiples : décalage croissant entre industrie française et standards internationaux, risque de décrochage compétitif et d’emplois, alignement problématique avec les attentes climatiques et industrielles internationales.

La France a longtemps misé sur le nucléaire, symbole d’indépendance mais aussi frein face au boom mondial des renouvelables. Dans les années 2000-2020, l’Europe du Nord a adopté l’éolien, la Chine a investi massivement dans le solaire, alors que la structure énergétique française demeure duale. Aujourd’hui, la course mondiale s’accélère sur le solaire : la Chine survole les déploiements, l’Afrique stagne, l’Europe et les États-Unis innovent mais peinent à tenir le rythme d’installation. Ce contexte nourrit la confrontation nucléaire/renouvelables en France, alors même que le secteur des renouvelables crée massivement des emplois et répond aux nouveaux critères de flexibilité et d’innovation.

Le leadership chinois sur le solaire propulse le marché mondial : le parc solaire chinois ajouté en 2024 (216 GW) dépasse tout le parc européen cumulé. Les modèles d’infrastructures se réinventent avec l’introduction du smartgrid, intégrant IA, big data et, désormais, des modules bio-inspirés ou hybrides connecté-vivant.

Biorobotique et frontière du vivant

La robotique évolue à la frontière du vivant. En Chine, des robots sont pilotés non plus par des microprocesseurs classiques, mais par des mini-cerveaux développés in vitro à partir de cellules humaines. Cette approche dévoile une consommation énergétique radicalement plus faible, un traitement adaptatif inédit, mais soulève des questions éthiques et sociales sur l’usage du vivant dans l’industrie. L’hybridation bio-numérique promet de bouleverser l’automatisation et l’empreinte énergétique, remettant en cause la séparation homme/machine.

Le solaire, leader insoupçonné, représente près de trois quarts des ajouts renouvelables mondiaux cette année. Les « petits cerveaux » cultivés in vitro, intégrés à la biorobotique, consomment quelques milliwatts, contre des centaines de watts pour un GPU d’IA conventionnel : un effet d’échelle majeur en termes de sobriété énergétique. La robotique pèsera plus de 215 milliards de dollars d’ici 2030, accélérant la convergence entre IA, organoïdes et solutions éco-énergétiques. Mais la France ne représente que 1 % de la croissance mondiale renouvelable en 2023, loin derrière l’Allemagne ou l’Espagne.

L’entraînement d’un modèle GPT-3 suffit à illustrer l’urgence de la sobriété : sa consommation équivaut à 25 ans d’électricité pour un foyer français – la bioénergie appliquée à l’IA pourrait tout changer. Pour autant, l’intelligence artificielle, même avancée, échoue encore à saisir l’invisible des interactions humaines, là où l’humain excelle.

Les protocoles d’utilisation d’organoïdes en Chine sont stricts, mais le débat international demeure brûlant : conscience, usage du vivant, frontières des machines-outils. Les premiers smart grids bio-inspirés, intégrant des capteurs enzymatiques ou micro-organiques, esquissent déjà une gestion énergétique littéralement « vivante ».

Vers une nouvelle ère énergétique et éthique

La transition s’accélère, transformant les industries, les pratiques et les débats politiques et éthiques. La France, à la croisée des chemins, doit choisir : continuer sur la voie d’un nucléaire exclusif, ou s’aligner sur la dynamique mondiale portée par l’innovation bio-inspirée et la révolution renouvelable. Rien n’est joué : entre innovation responsable et nouveaux défis, tout reste à écrire.