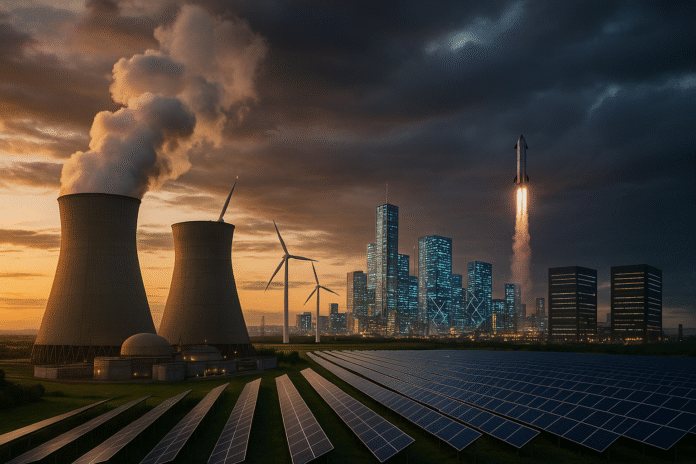

Au moment où la France s’apprête à doubler la mise sur le nucléaire — avec l’adoption début juillet par le Sénat d’une loi sur la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoyant la construction de 14 nouveaux réacteurs EPR2, sans objectifs chiffrés à court terme pour le solaire ou l’éolien —, la planète vit une révolution énergétique d’une ampleur inédite. La Chine, moteur du mouvement, a installé à elle seule près des deux tiers des nouvelles capacités renouvelables mondiales en 2024. Résultat : le solaire s’impose ce même millésime comme la source la plus rapide à déployer et la moins onéreuse, alors que l’éolien maintient un rythme de croissance soutenu grâce aux investissements américains et européens.

Dans ce contexte, la proposition de loi sur le futur énergétique français, examinée à l’Assemblée jusqu’à l’automne, cristallise les tensions. Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) alerte : les amendements adoptés pourraient exclure le solaire et l’éolien du futur mix français, ce qui placerait l’Hexagone à contre-courant de la dynamique internationale.

Parallèlement, les défis énergétiques irriguent les rêves technologiques les plus fous : le vaisseau Starship de SpaceX, tout juste revenu d’un vol test réussi, incarne l’ambition de voyager vers Mars, requérant des systèmes énergétiques inédits et fiables. L’intelligence artificielle, elle, poursuit sa montée en puissance en pilotant et optimisant les réseaux électriques, même si ses capacités à comprendre la complexité du monde réel restent limitées d’après les dernières études américaines.

Face à l’urgence climatique, à la digitalisation de l’infrastructure, et à une industrie du cloud de plus en plus énergivore, la France joue donc une partie serrée : quelles énergies faudra-t-il choisir pour soutenir un avenir aussi durable qu’innovant, de nos logements connectés à nos rêves de conquête spatiale ? Pourquoi, alors que 92,5 % des nouvelles capacités mondiales sont renouvelables, retarder le virage de l’innovation verte ?

Relance du nucléaire en France : inquiétudes et débats

Depuis l’été 2025, la France marque un tournant avec la relance de son programme nucléaire, officialisée par le vote du 8 juillet sur la PPE. Quatorze nouveaux réacteurs EPR2 sont dans les cartons… mais aucun jalon n’est fixé, à ce stade, pour la filière solaire ou éolienne. Cette orientation cristallise l’inquiétude dans les milieux scientifiques et professionnels de la transition écologique.

Le Syndicat des énergies renouvelables (SER) tire la sonnette d’alarme : « Décider, par pure convention politicienne, que le solaire et l’éolien doivent être exclus de l’équation est totalement irresponsable », s’insurge Jules Nyssen, président du SER. Derrière cette inquiétude : 166 000 emplois sont en jeu en France dans le secteur des renouvelables. Le SER réclame une réintroduction urgente de l’éolien et du solaire dans la trajectoire énergétique nationale, pointant un risque de décrochage industriel.

Une révolution mondiale des renouvelables

Ce débat se joue alors même qu’à l’échelle globale, la révolution renouvelable bat son plein. Selon le rapport 2025 de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), 92,5 % des nouvelles capacités électriques installées dans le monde en 2024 sont issues des renouvelables, avec une écrasante domination du solaire (près de 75 % du total, soit 270 GW installés, dont 216 GW en Chine). L’éolien poursuit aussi sa progression (65 GW, soit 15 %). En comparaison, la France, avec ses 5 GW de nouvelles installations en 2023, ne pèse qu’environ 1 % du marché mondial.

Pour Yannick Jadot, eurodéputé écologiste, le risque est clair : « 93 % des nouvelles capacités électriques installées en 2024 sont renouvelables. La France ne peut pas se permettre de rater cette mutation. » Au-delà de l’enjeu énergétique pur, le débat prend une dimension industrielle et scientifique : innovation dans le stockage, digitalisation du réseau, formation et montée en compétence des filières d’avenir.

- 14 nouveaux EPR2 prévus, flou sur le solaire/éolien jusqu’à l’automne.

- 92,5 % des nouvelles capacités électriques mondiales sont renouvelables (2024, IRENA), dont 75 % reviennent au solaire, avec 216 GW installés en Chine en 2024.

- En France, 1 % seulement des nouvelles capacités mondiales ont été installées en 2023, avec 166 000 emplois à la clé dans la filière nationale selon le SER.

La question des choix énergétiques aujourd’hui conditionne la compétitivité industrielle, la souveraineté technologique et la capacité de la France à impulser — ou à subir — la transition mondiale.

L’énergie, levier des révolutions industrielles

L’énergie est la matrice invisible de toutes les révolutions industrielles. Au XXe siècle en France, la « stratégie tout nucléaire » a permis l’indépendance et une électricité décarbonée à large échelle, mais au prix d’un verrouillage technologique. Les décennies des Trente Glorieuses et l’essor des infrastructures nationales se sont appuyés sur le charbon, le pétrole puis l’atome, structurant la recherche scientifique et la formation d’ingénieurs.

Depuis la décennie 2020, la donne a évolué sous l’effet de trois forces majeures : la crise climatique et les objectifs européens imposent la réduction rapide des émissions de CO₂ ; l’innovation numérique, accélérée par le cloud, le machine learning et la mobilité électrique, transforme la gestion, le stockage et la distribution de l’énergie ; et les rivalités internationales autour des matières premières, de l’accès au marché et de la production décentralisée s’intensifient.

Enjeux et dynamiques internationales

En 2024, les renouvelables représentent 92,5 % des nouvelles capacités installées dans le monde, presque toutes solaires (près de 75 %) ou éoliennes (15 %). La Chine mène la dynamique, suivie par l’Union européenne et les États-Unis. Toutefois, l’Afrique ne représente toujours que moins de 1 % du total, signe que l’innovation énergétique reste très inégalement répartie. La France demeure un cas particulier : championne du nucléaire — 70 % de l’électricité nationale produite par l’atome en 2022 — mais à la traîne sur les renouvelables.

L’équation énergétique conditionne également la capacité d’innovation dans les datacenters, la mobilité, les infrastructures ferroviaires et aéronautiques, et même l’aventure spatiale. À l’échelle mondiale, la Chine est leader du solaire et des batteries ; les États-Unis misent sur le grid intelligent, le stockage et l’aviation à hydrogène ; l’Union européenne travaille sur la résilience, la cybersécurité, l’interconnexion des réseaux et l’intégration de l’IA dans le dispatch énergétique. L’énergie n’est plus l’apanage des gros opérateurs nationaux : startups, centres de recherche, entreprises du numérique et industriels du spatial s’emparent du sujet.

Solaire et éolien dominent les nouvelles installations, mais la production réelle dépend encore largement du charbon, du gaz et du nucléaire (environ deux tiers du total, en 2024). Pour profiter pleinement du boom des renouvelables, la France devra résoudre le défi du stockage longue durée, que ce soit via les batteries, l’hydrogène ou les réseaux intelligents.

Le contraste est flagrant : 274 GW d’installations neuves en Chine (dont 216 GW en solaire) en 2024, contre moins de 5 GW en France. L’Union européenne et les États-Unis restent influents, mais sont distancés par l’Asie. L’innovation ne se limite pas à la production terrestre : le succès du Starship de SpaceX met en lumière la complexité de produire, stocker et distribuer l’énergie dans des environnements extrêmes, notamment pour les futures missions lunaires.

Numérique et énergies : vers une nouvelle ère

L’intelligence artificielle s’affirme comme alliée du smart grid, mais reste limitée dans la compréhension des comportements humains et l’anticipation des opérations complexes des réseaux énergétiques, selon une récente étude américaine. Cela constitue un défi pour l’automatisation complète de la gestion énergétique urbaine et la cybersécurité.

Le rapprochement du numérique, du stockage et du pilotage par IA favorise l’émergence de microgrids et de maisons à énergie positive, gérés par des plateformes sécurisées. En parallèle, la transition énergétique crée un besoin massif de formation, tant pour les ingénieurs, les architectes cloud et les data scientists, que pour les techniciens et installateurs spécialisés dans le renouvelable.

Marché, formation et prospective

Pour suivre ces transformations, de nombreux indicateurs sont régulièrement publiés par l’IRENA, la Commission européenne (Eurostat), ou le ministère français de la Transition écologique. L’énergie irrigue aussi les secteurs du spatial et de la connectivité mondiale, tandis que des organisations comme le SER, l’Ademe et France Hydrogène jouent un rôle clé pour la formation et la recherche.

Le projet de loi actuellement débattu en France, dont l’issue est attendue à l’automne, servira de baromètre pour la future stratégie énergétique nationale. Cette trajectoire sera déterminante pour les citoyens et les professionnels engagés dans la construction de l’avenir industriel, technologique et écologique du pays.

Vers un mix énergétique ambitieux

Les forums de la COP, les salons de la high-tech européenne, les avancées de SpaceX et les révolutions de l’IA appliquée à l’énergie sont autant de rendez-vous à suivre. Dans le même temps, les hackathons et espaces d’expérimentation citoyenne sur les smart grids se multiplient, tandis que la communauté scientifique et technologique publie, en France comme ailleurs, des propositions pour dépasser l’opposition « atome ou soleil » et concevoir un mix énergétique piloté, décarboné et ambitieux.