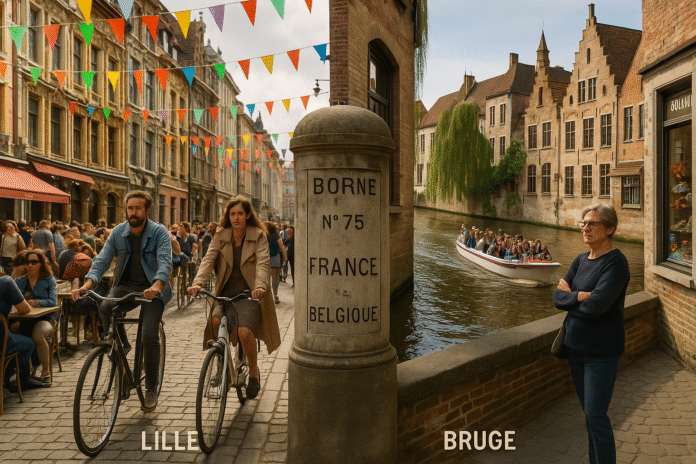

Entre Lille et Bruges, la frontière semble aujourd’hui aussi poreuse que jamais, et pourtant le contraste se renforce d’un territoire à l’autre. Au nord de la France, Lille, Tourcoing et Roubaix vivent un été record, dopé par l’accueil du Grand Départ du Tour de France. Les rues vibrent au rythme des visiteurs venus de toute l’Europe, hôtels pleins à craquer, terrasses bondées et commerce en effervescence. La métropole redouble d’efforts pour capitaliser sur son patrimoine cycliste, réhabilite ses sites historiques, peaufine son image de territoire sportif et mémoriel et, surtout, espère faire mentir l’étiquette vieillissante de “parent pauvre” du tourisme national.

À quelques kilomètres de là, Bruges affiche aussi complet, mais pour des raisons toutes différentes. Victime de son succès, la cité flamande sonne l’alerte : 8 millions de touristes annuels pour 120 000 habitants, une vie quotidienne mise sous tension, des commerces traditionnels remplacés par des souvenirs standardisés, et les habitants qui voient fondre l’authenticité de leur ville. Les autorités multiplient quotas et taxes sur bateaux de croisière et bus de touristes, restreignent les locations touristiques illégales, et tentent d’imposer une nouvelle donne : préserver la substance même de Bruges, quitte à limiter la manne économique. Ici, la référence n’est plus Venise, mais la Venise fatiguée de son propre tourisme, celle qui a fini par faire payer ses visiteurs.

La frontière, ce n’est plus un trait mais une expérimentation. Les modèles divergent : au sud, la surenchère festive, l’ouverture, la promotion de l’événementiel pour transformer l’image du Nord et fidéliser un nouveau public ; au nord, la fermeture sélective, la volonté de contenir un flux perçu comme ingérable, voire destructeur. Ces stratégies sont révélatrices d’enjeux plus larges, exacerbés par la pression de Bruxelles : Europe du marché unique qui pousse à l’harmonisation des normes, taxes environnementales à l’ordre du jour, polémiques autour de symboles nationaux comme le logo Triman, et la crainte de voir disparaître, partout, le sens même de l’identité locale.

Sur le terrain, commerçants, hôteliers, guides touristiques, vivent cette tension. À Tourcoing et Mouscron, certains saluent un chiffre d’affaires en hausse de 30 % lors des grands rendez-vous, d’autres regrettent que la clientèle éphémère reparte sans s’attacher vraiment au territoire. Bruges, elle, repose sa décision sur le besoin urgent des habitants de retrouver une vie apaisée, et les petits propriétaires qui misaient sur la location saisonnière goûtent mal la chasse aux “hébergements pirates”. Les élus du Nord multiplient les investissements — 4,2 millions d’euros pour le Tour — espérant un effet d’entraînement durable : de la renommée du Paris-Roubaix aux projets de musées du cyclisme, chaque pierre ajoutée bâtit la stratégie du long terme, malgré un retard perçu face à la Belgique. À Audenarde, le musée du Tour des Flandres attire toute l’année ; à Roubaix, on peine encore à ouvrir l’équivalent.

Derrière ces choix locaux, c’est donc la recomposition même du tourisme européen qui se joue. La région frontalière, autrefois espace de passage et d’échanges, devient terrain de confrontation entre deux visions : faire du tourisme une opportunité sociale et économique ouverte à tous, ou le brider pour préserver le génie du lieu. La mobilité croissante entre Lille, Mouscron, Tournai, Bruges a favorisé brassages et complémentarités, mais la démultiplication des arrivées ne se traduit pas partout par la même acceptation. À Bruges comme à Venise ou Amsterdam, l’exaspération des riverains face au “surtourisme” gagne du terrain, forçant les autorités à des mesures inédites : limitation des croisières, quotas de visiteurs, contrôle renforcé sur les hébergements. Mais pour les élus des Hauts-de-France, l’enjeu est inverse : attirer les foules, réinventer la fierté territoriale, valoriser le patrimoine industriel et les traces de la Grande Guerre, dont le tourisme mémoriel attire chaque année des milliers de Britanniques ou Hollandais.

À l’horizon, l’Europe continue d’imposer des règles et des signalisations communes, tandis que chaque territoire veut préserver ses marques identitaires. La bataille sur l’étiquetage des déchets en dit long sur cette crispation : derrière chaque logo ou taxe se cachent l’attachement à une spécificité, la peur de l’effacement dans le grand tout européen, et la volonté de garder la main sur les choix stratégiques locaux.

Ici, sur ce corridor entre Flandre française et Flandre belge, rien n’est simple. Les chiffres astronomiques du tourisme de masse à Bruges croisent les ambitions de la métropole lilloise qui parie sur le cyclisme comme fer de lance d’une nouvelle attractivité. Les acteurs réfléchissent aux solutions : développer davantage le tourisme de niche, à l’image des parcours cyclistes, renforcer l’offre muséale, miser sur une économie locale soudée, engager un dialogue transfrontalier pour sortir d’un affrontement stérile.

La frontière physique a disparu, les bus et vélos vont d’une ville à l’autre sans encombre, mais la ligne de partage reste bien vivace, entre ouverture à tous vents et tentation du repli protecteur. Peut-être le premier laboratoire, en Europe, de cette nouvelle ère où chaque territoire doit inventer sa manière d’exister — dans un monde où, demain, il ne suffira plus d’attirer les touristes, mais de les accueillir à un juste équilibre, pour ne pas sacrifier ni l’âme ni l’avenir du lieu.