Maison, entreprise, défense : l’explosion des objets connectés bouleverse nos quotidiens — et nos risques. Quand l’intelligence artificielle et l’automatisation s’invitent dans la cybersécurité de l’Internet des objets, qui protège quoi, comment et jusqu’où ?

Tout le monde est concerné : particuliers équipés de maisons connectées, entreprises investissant dans les villes intelligentes ou les usines 4.0, forces de défense et de sécurité nationale civile ou militaire, fabricants et éditeurs d’objets et de logiciels — et, au passage, tout utilisateur un peu geek soucieux de la sécurité de ses infrastructures perso.

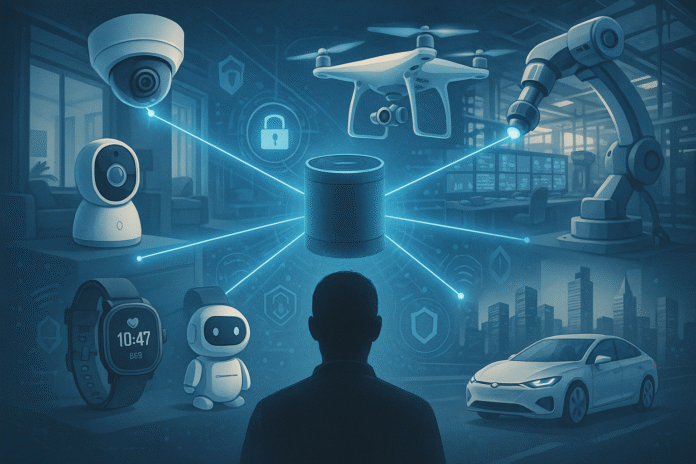

L’explosion du nombre d’objets connectés (IoT) – caméras, babyphones, alarmes, capteurs industriels, drones, véhicules autonomes – entraîne une multiplication des risques cyber. Entre failles classiques (mots de passe par défaut, absence de mises à jour) et attaques ultra sophistiquées (botnets à base d’objets piratés, menaces ciblant infrastructures et foyers), l’IoT est aujourd’hui un immense terrain de jeu pour les attaquants.

Le phénomène est déjà à l’œuvre et s’amplifiera dès le 1er août 2025 avec l’entrée en vigueur de la nouvelle directive européenne sur la sécurité des équipements radioélectriques. Les menaces, elles, sont en perpétuelle évolution, tandis que l’innovation s’accélère aussi bien chez les cybercriminels que chez les défenseurs.

L’IoT s’installe partout : maisons, appartements, bâtiments publics ou industriels, réseaux de transport, terrain militaire ou zones à haute sensibilité. Avec la globalisation du e-commerce, les failles circulent aussi vite que les produits.

L’intégration croissante de l’intelligence artificielle dans les systèmes de cybersécurité s’impose : détection d’anomalies sur les réseaux domestiques, vision par ordinateur dans les robots, IA embarquée dans les systèmes de défense ou les infrastructures sensibles. Les attaquants aussi s’en servent pour contourner les barrières et automatiser les attaques, que ce soit via des scénarios zero-day ou des campagnes de phishing dopées à l’apprentissage automatique.

La promesse de l’IoT — plus de confort, d’efficacité, d’innovation — ne doit pas se transformer en cauchemar sécuritaire. L’enjeu est autant technologique qu’éthique : RGPD, traçabilité, responsabilité en cas d’incident, continuité d’activité, doctrine DefSecOps côté organisations, résistance aux « bugs intelligents » côté utilisateurs. La convergence entre IA, cybersécurité et IoT est à la fois une formidable opportunité et une zone à hauts risques qui impose de repenser notre façon de sécuriser et d’automatiser notre quotidien — de la maison connectée au champ de bataille numérique.

L’IoT n’est plus de la science-fiction : en 2025, plus de 75 milliards d’objets connectés devraient circuler dans le monde (Statista), soit un ratio de 9 objets intelligents par humain. En France, le marché de la maison connectée représentait déjà 1,5 milliard d’euros en 2023, en croissance continue. Côté industriel, l’IoT structure l’ossature des villes intelligentes et la défense (drones, véhicules autonomes, détection périmétrique…). Mais la sécurité n’a pas suivi : selon l’Institut national de test pour la cybersécurité (NTC), la plupart des objets aujourd’hui vendus, des babyphones aux montres GPS, comportent encore des failles criantes (mots de passe par défaut, chiffrement absent ou obsolète, mises à jour incertaines).

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle directive européenne sur les équipements radioélectriques, une échéance cruciale approche : dès le 1er août 2025, tout objet connecté devra satisfaire à des exigences de cybersécurité strictes sous peine d’être retiré du marché. La Commission européenne alerte : “Toute faiblesse dans une chaîne IoT – civile ou militaire – devient une porte d’entrée susceptible d’avoir des conséquences systémiques, que ce soit pour la vie privée des particuliers, la continuité d’activité d’une entreprise ou la souveraineté stratégique d’un État”.

Les incidents se multiplient : l’attaque Mirai de 2016 (exploitant des caméras IP mal sécurisées pour paralyser Internet par DDoS) n’était qu’un début. Aujourd’hui, les ransomwares à cible industrielle et l’exploitation massive de botnets IoT se multiplient. Même les systèmes de défense ne sont plus à l’abri d’un détournement numérique.

L’IA devient un bouclier incontournable. “L’IoT a changé d’échelle, il faut des solutions qui s’adaptent en temps réel, capables de prévoir et non plus seulement de réagir. L’IA embarquée dans des firewalls, des systèmes de détection d’intrusion et des orchestrateurs cloud devient la norme”, explique Jean-Noël de Galzain, président de l’Alliance pour la confiance numérique. Mais la sophistication croissante des attaques (« IA adversaire », zero-day généré via apprentissage automatique…) pose de nouveaux défis, d’autant que l’IA elle-même montre ses limites face à la complexité du monde réel (comme l’ont montré les travaux de l’université John Hopkins sur l’incapacité à interpréter correctement des scènes en mouvement).

Les conséquences immédiates de cette convergence sont multiples : renforcement réglementaire (certification, audits, RGPD) pour tout produit connecté ; adoption de l’edge computing et de l’IA « bordure » pour répondre en temps réel sans exposer toutes les données au cloud ; responsabilité accrue des fabricants et distributeurs, mais aussi des utilisateurs avancés, qui doivent adopter une posture proactive en matière de sécurité ; nécessité d’une réversibilité et d’une auditabilité des algorithmes pour éviter les “verrouillages” accidentels ou malveillants d’infrastructures critiques.

Le débat ne porte plus seulement sur la performance pure, mais sur un triptyque : sécurité, résilience, éthique. L’ère de l’IoT et de l’IA exige une vigilance permanente.

La montée en puissance de l’IoT, couplée à l’arrivée de l’intelligence artificielle, n’est pas née d’hier. Début 2000, les premiers objets connectés étaient réservés à l’industrie, sans vraie couche de cybersécurité. Entre 2010 et 2020, la massification côté grand public (domotique, wearables, véhicules, assistants vocaux) et dans les infrastructures critiques (réseaux, énergies, transports) s’est traduite par des failles mémorables, dont le botnet Mirai reste un symbole. Depuis 2018, l’IA est passée des laboratoires au déploiement “en bordure” (edge) et dans le cloud. Elle permet de détecter des anomalies en temps réel, d’orchestrer des patchs de sécurité, d’optimiser la gestion des mises à jour. Mais plus les couches technologiques s’empilent — automation, edge, cloud, big data — plus la complexité multiplie les surfaces d’attaque et rend délicat l’équilibre entre innovation, sécurité, vie privée et souveraineté.

La défense embarque désormais drones, robots logistiques ou de surveillance, réseaux de capteurs pilotés par IA. Mais ces innovations intègrent aussi des failles, qui, en cas de compromission, pourraient transformer des outils civils en moteurs d’une crise stratégique.

L’approche européenne, axée régulation (RGPD, directive IoT 2025), tranche avec la stratégie américaine ou asiatique, guidée par le marché. L’enjeu de souveraineté et la normalisation des exigences de cybersécurité deviennent ainsi centraux.

Plus de 30 milliards d’objets connectés circuleront dans le monde en 2025 ; en Europe, 54 % des foyers n’ont pas changé les mots de passe par défaut de leurs équipements (ENISA). Mirai (2016), botnets DDoS, ransomware industriels incarnent ce risque, avec des attaques DDoS multipliées par trois en cinq ans, selon Kaspersky. Les vulnérabilités restent répandues : canaux non chiffrés, login d’usine, mises à jour inexistantes (étude NTC suisse 2025). Les SIEM intégrant l’IA réduisent le temps moyen de détection de plusieurs jours à quelques heures, mais leur efficacité dépend de la qualité des données et de la robustesse algorithmique. Côté particulier, activer l’authentification multifacteur, le chiffrement TLS sur la passerelle domestique, et effectuer des audits réguliers via des outils open source (Home Assistant, OpenWRT) permet de se prémunir des principaux risques “de masse”.

L’IA reste limitée : ses modèles peinent encore à interpréter des scènes dynamiques ou des comportements inattendus — un défi crucial pour la surveillance autonome ou la détection d’intrusions dans le monde physique (études John Hopkins). L’empreinte carbone de l’entraînement de ces modèles IA pour la cybersécurité peut dépasser de 18 % celle d’un datacenter classique (rapport GreenAI 2024), d’où l’intérêt croissant pour des solutions “edge” plus sobres.

Pour la suite, la directive européenne du 1er août 2025 rend la conformité sécurité obligatoire pour tous les objets connectés, même importés hors Union. Les utilisateurs sont invités à ne jamais conserver les mots de passe d’usine, à activer systématiquement les mises à jour et à adopter les bonnes pratiques prônées par les communautés open source. Professionnels et utilisateurs avertis renforcent la sécurité via la formation continue, la participation à des audits ou la chasse aux vulnérabilités (Bug Bounty, pentests). Suivre l’actualité via des conférences spécialisées (KubeCon, DefCon, FIC), les rapports ENISA ou ANSSI, ou encore les forums spécialisés, reste essentiel. Les entreprises et collectivités sont invitées à penser la résilience numérique : plans de reprise d’activité, sauvegardes, tests réguliers, participation de l’ensemble des acteurs à la gouvernance.

L’aventure IA + IoT ne fait que commencer. Qu’on soit utilisateur domestique, entreprise high tech ou acteur de la défense, la sécurité n’est plus un “plus” : c’est le défi central de la décennie. Rester en veille, partager l’expérience, auditer ses installations… voilà les clés. Dans la maison connectée comme sur le champ de bataille, la vigilance demeure la première des protections.