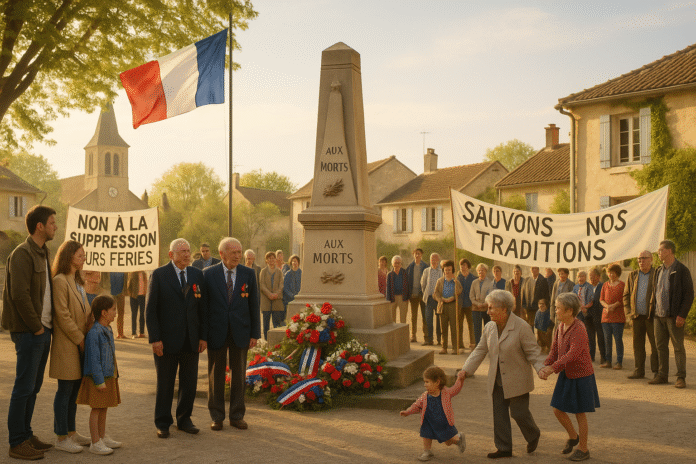

Le 15 juillet, le Premier ministre François Bayrou a annoncé la suppression envisagée de deux jours fériés parmi les plus chargés de symboles pour la nation : le lundi de Pâques et le 8 mai, jour de la Victoire sur le nazisme. Cette proposition, intégrée à un plan d’austérité de 43,8 milliards d’euros, a immédiatement embrasé la classe politique comme la société civile, provoquant un tollé allant de la gauche syndicale à la droite patriote. Deux piliers du calendrier républicain et chrétien sont ainsi sur la sellette, moments clés de transmission du patrimoine historique, de mémoire collective et de convivialité populaire, notamment dans la France rurale et les petites communes.

L’intention affichée par le gouvernement est de « redresser » les comptes publics dans un contexte de dette exponentielle, mais nombreux sont ceux qui voient dans cette décision une nouvelle manifestation du détachement des élites envers la France profonde, déjà fragilisée par la désertification, la disparition des bistrots, et la fragilité du tissu associatif. Cette annonce intervient alors même que les régions rurales se battent pour préserver leur identité – à l’exemple de la Bretagne, où les mégalithes de Carnac viennent d’être inscrits à l’Unesco après trente ans de combat local, ou des villages varois ravivant les fêtes de terroir pour résister à l’effacement des traditions.

Derrière cette mesure budgétaire se dessine un choix de société : faut-il sacrifier la mémoire, les rites, les paysages – ce qui constitue l’âme de la France – à une logique purement comptable, ou défendre ce qui fait l’unité et la fierté nationale ?

Statistiquement, 3 Français sur 4, selon un sondage publié après l’annonce, rejettent cette amputation du calendrier national. L’indignation dépasse les clivages politiques : Jordan Bardella dénonce “une attaque directe contre notre histoire, contre nos racines, et contre la France du travail”, la CGT juge “très grave” le sacrifice du 8-Mai, et des élus locaux s’inquiètent d’une “inconscience dangereuse” dans une période de fragilité républicaine. La France compte aujourd’hui 11 jours fériés, une moyenne européenne, leur ancrage étant profondément historique.

Le gouvernement met en avant la nécessité de “rationaliser” le calendrier au nom d’une dette qui “augmente de 5 000 € chaque seconde”, selon François Bayrou. Le maire des Lilas, Lionel Benharous, rappelle cependant l’impact d’un tel renoncement, particulièrement à une époque où tensions racistes et antisémites émergent : “Décider que le 8-Mai ne sera plus férié aggrave les menaces qui assaillent notre démocratie.” Le 8-Mai n’a pas toujours été férié : supprimé sous De Gaulle et à la faveur du rapprochement franco-allemand, il a seulement été rétabli par Mitterrand en 1981. Mais sans ce repère, les villages, sociétés locales et générations réunies lors des cérémonies menacent de voir leur rôle décroître jusqu’à l’effacement.

La suppression du lundi de Pâques, que l’exécutif juge “sans signification religieuse”, alarme ceux qui vivent encore cet héritage chrétien et populaire. “On ne va pas abolir Noël ni la Toussaint”, relève l’historien Raphaël Spina, “il ne reste plus que ça à gratter”.

La question des jours fériés et de leur atteinte fait écho à l’histoire de la France. Le calendrier s’est bâti entre traditions catholiques, étapes républicaines et drames nationaux. Chaque suppression ou modification touche à la psyché collective et soulève la question de la place de la mémoire dans la société. Le 8-Mai, jour de la Résistance et de la victoire contre le nazisme, a connu dans le passé plusieurs interruptions au nom de l’apaisement ou d’une priorité donnée à la réconciliation européenne, provoquant débats et ressentiment. Le lundi de Pâques, ancré dans la tradition catholique, a également été interrogé par souci de laïcité ou de modernisation.

À l’échelle européenne, la France est un des rares pays à sanctuariser le 8-Mai comme jour chômé – seuls la République tchèque et la Slovaquie l’ont fait. La moyenne des jours fériés dans l’UE masque de grandes disparités : de la Lituanie (16 jours) à certains pays latins, où commémorations religieuses et fêtes civiles se succèdent. Le débat oscille entre, d’un côté, la vision d’un archaïsme coûteux, et de l’autre, la défense d’un “logiciel français” fait de rituels et de rassemblements familiaux, ciment de la nation selon Régis Debray.

La patrimonialisation croissante et le succès des labels tels que l’UNESCO participent à la revitalisation de territoires, comme Carnac, mais peuvent aussi entraîner la muséification ou la folklorisation excessive et faire perdre le sens originel des fêtes. Toutes les réformes centralisatrices imposées d’en haut ont suscité la résistance de la France des villages, soucieuse de transmettre un héritage vivant plutôt qu’une carte postale.

Quelques repères

- Le 8-Mai n’est férié que dans trois pays européens, alors que le lundi de Pâques l’est encore aujourd’hui dans 23 des 27 pays de l’UE.

- Historiquement, la France comptait plus d’une semaine fériée à Pâques, réduite pour raisons économiques dès l’époque napoléonienne.

- Les 11 jours fériés nationaux français placent le pays dans la moyenne européenne.

- Certaines régions, comme l’Alsace-Moselle, ajoutent à cela des spécificités locales.

- Carnac, avec ses mégalithes inscrits à l’UNESCO, accueille chaque année 300 000 visiteurs et connaît une forte croissance du tourisme, comme Le Havre depuis son inscription.

Dans les villages, les fêtes comme la “balade gourmande” d’Ampus rassemblent habitants et visiteurs, offrant un contrepoint authentique à la patrimonialisation. Mais inscriptions à l’UNESCO et surtourisme forcent aussi les collectivités locales à s’interroger sur le maintien d’une vie authentique face au risque de muséification. Un autre marqueur de la tradition française réside dans la durée des repas : en moyenne 2h13 à table, rekord européen qui témoigne du poids de la sociabilité et de la convivialité.

Alors que le projet gouvernemental de suppression des jours fériés suscite une vague d’émotions et d’oppositions, associations patrimoniales et élus locaux annoncent consulter la population et organiser des réunions publiques autour des commémorations, indépendamment du calendrier officiel. Des collectifs engagent des actions pour restaurer le patrimoine bâti et transmettre les savoirs locaux, soulignant l’attachement à la mémoire collective, quels que soient les arbitrages technocratiques.

Au Parlement, plusieurs élus travaillent à des alternatives ou réclament une évaluation d’impact sur la vitalité des territoires ruraux et la cohésion sociale, avant tout passage en force sur la question des jours fériés. Pour suivre les suites du dossier, rendez-vous lors des prochains débats parlementaires, traditionnels ou locaux, qui donneront la mesure de la capacité des territoires à défendre la mémoire collective face à l’épreuve du temps et des réformes.